骨质疏松是非常常见的中老年骨病。流行病学显示,随着人口老龄化,目前我国已成为世界上骨质疏松症患者最多的国家,50岁以上男性患者超过1000万,女性患者超过4000万,其中发生骨折的患者约占33%。

对于这种高频发的骨科疾病,我们应该如何做好应对措施?要做好防护措施,那么我们需要充分了解骨质疏松这个疾病,正所谓知己知彼,才能百病不侵。

病因:

骨质疏松症属于中医学“骨痿”、“虚劳”的范畴,其病因多为脏器虚损,脾、肾二脏先后天不足,脾肾俱虚,骨骼失养,则骨骼脆弱无力终致骨质疏松。在现代医学中,骨质疏松是由于人体代谢内分泌异常,无法有效抑制破骨细胞,进而骨量丢失与降低、骨组织微结构破坏、骨脆性增加,导致患者容易出现骨折的全身代谢性骨病。

按病因可分为原发性和继发性,原发性的往往病因不够明确(可能与自身免疫或者遗传等因素有关)。继发性骨质疏松病因明确,常因内分泌代谢紊乱引起,也可因药物(比如激素的滥用等)影响到骨代谢而引发。

发病特点:

诊断:

并非所有的骨质疏松都有症状,因此才有人将其称为“静悄悄的杀手”。很多患者都是在发生了骨折后才发现自己有骨质疏松。

不过,疼痛有时也是骨质疏松的信号,骨质疏松患者可出现腰背疼痛或全身多个部位疼痛。但同时也要注意,并非出现腰痛、腿疼,就一定是骨质疏松。

那么,如何才能确认已经发生骨质疏松了呢?

第一种就是出现脆性骨折,也就是骨质疏松性骨折,这也是骨质疏松严重的后果之一。脆性骨折一般都是自发性或由轻微创伤导致。这种轻微外伤,正常人是不会发生骨折的,但是在骨质疏松患者中却很容易出现。骨折部位常见于脊柱、髋部、手腕等部位。

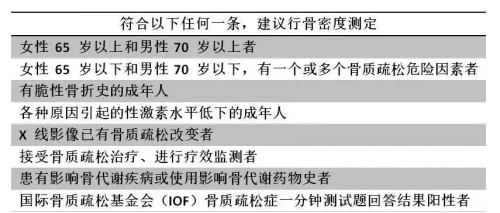

第二种就是通过骨密度检查。骨密度检测是目前临床上诊断骨质疏松的金标准。那么哪些人群需要做骨密度检测呢?以下问题,只要其中有一题回答结果为 “是”,就提示存在骨质疏松症的风险,建议进行骨密度检查。

预防:

预防骨质疏松主要抓两方面:一方面是“开源”,尽量让“峰值骨量”最大化;另一方面就是“节流”,尽量减少骨量的丢失。具体可从以下6个方面入手:

一、摄入足够营养。各个年龄段的人都需要注意每日摄入足量的蛋白质、钙和维生素D(见下表)。最好从饮食中摄取,酌情加用补充剂。推荐每日蛋白质摄入量为0.8~1.0克/公斤体重。摄入充足的钙,对获得理想骨峰值、减缓骨丢失、改善骨矿化和维护骨骼健康都大有裨益。牛奶、大豆、坚果、深色蔬菜等都富含钙,其中牛奶最为推荐。市面常见的纯牛奶中的钙含量约为100毫克/100毫升,因此每天坚持喝300毫升牛奶,再加上其他食物的补充,钙摄入达标还是很容易的。

二、多晒太阳。除了补充钙,还需要有充足的维生素D才能促进肠道的钙吸收,而多晒太阳可以促进体内维生素D的合成。一般建议上午11时~下午3时,尽可能多地暴露皮肤于阳光下晒15~30分钟。当然,也要注意避开强光,以免皮肤被晒伤。

三、坚持科学运动。任何年龄段的人,预防骨质疏松都需要坚持科学运动。对于青少年、儿童,身体处于生长期,运动对骨量积累有很大帮助,尽量让“峰值骨量”最大化。对于成年人来说,推荐规律的身体负重锻炼(比如跑步、各种球类运动等),一周锻炼五次,每次锻炼30分钟~1小时,锻炼能增强肌力,提高神经、肌肉反应能力,降低跌倒风险。

四、戒烟,限酒,避免过度饮用咖啡和碳酸饮料。已有大量相关研究表明,这些不良生活习惯会导致骨密度下降并增加骨折风险。

五、尽量避免使用会增加骨丢失的药物,如糖皮质激素。有报道称,使用低至2.5~7.5毫克/天的泼尼松或等效治疗时,即可出现骨折风险上升。

六、预防跌倒。中老年人应注意跌倒的预防,避免脆性骨折的发生。

治疗:

如果您已经确诊了骨质疏松,也不用太担心和焦虑,通过规范的治疗可以稳定或增加骨密度,同时减少骨折风险。其治疗主要包括以下三个方面。

第一是基础治疗。基础治疗除了前面提到的骨质疏松的预防措施,另外还有骨健康基本补充剂的摄入,也就是我们常说的补钙。补钙其实是补充两种成分,一个是钙剂,另一个是能够促进身体吸收钙剂的维生素D。一般来说,钙剂和维生素D可以通过正常的饮食摄取,当饮食中摄入不足时,可给予额外补充。

第二是抗骨质疏松的药物治疗。有效的抗骨质疏松药物可以增加骨密度,改善骨质量,显著降低骨折的发生风险。一般来说,抗骨质疏松的药物主要分为两大类,第一类就是减少骨量的丢失,该类药物称为骨吸收抑制剂,如双膦酸盐、降钙素、雌激素、选择性雌激素受体调节剂等。第二类就是增加身体骨量,这类药物称为骨形成促进剂,比如甲状旁腺激素类似物。抗骨质疏松的药物治疗和其他慢性病一样,需要长期、个体化治疗,因此对于不同的患者,用药方案也各不相同,需要在医生的指导下用药。

第三是康复治疗。针对骨质疏松症的康复治疗主要包括运动疗法、物理因子治疗、心理干预措施及行动辅助等。

(1)运动疗法不仅能够预防正常人出现骨质疏松,对于已经患有骨质疏松的人,则具有治疗作用。运动疗法不仅可增强肌力与肌耐力,改善平衡、协调性,提高步行能力,还可改善骨密度、维持骨结构,降低跌倒与脆性骨折的风险等。

(2)物理因子治疗主要是通过使用相关的康复理疗仪器来进行骨质疏松的治疗。比如脉冲电磁场、体外冲击波、全身振动、紫外线治疗等可增加骨量;超短波、微波、经皮神经电刺激、中频脉冲等可减轻疼痛;神经肌肉电刺激、针灸等可增强肌力、改善肢体功能。

(3)科学合理的心理干预措施也非常有必要。患者只有科学认识疾病,消除恐惧,才能更好地配合治疗。

(4)行动辅助主要是针对行动不便者,可选用拐杖、助行架等辅助器具,以提高行动能力,减少跌倒发生。

![]() 湘公网安备 43010502001159号

湘公网安备 43010502001159号