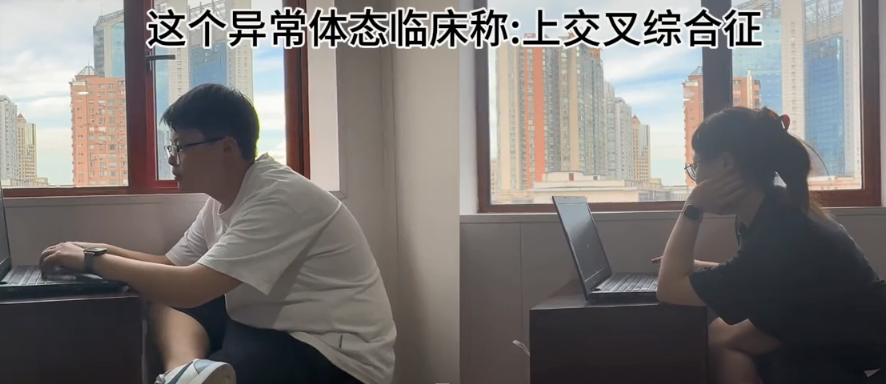

职场中,久坐伏案、低头刷手机、跷二郎腿等已成为年轻人的常态。这些不良姿势不仅影响体态美观,更悄然引发一系列肌骨疾病——从圆肩驼背、颈椎反弓,到腰椎间盘突出、呼吸受限等等。研究显示,长期不良姿势可导致“上交叉综合征”(表现为头前倾、圆肩、驼背、翼状肩),进而压迫神经、限制肺活量,甚至引发慢性头痛和内脏功能障碍。这些看似“舒适”的姿势,也是脊柱健康的隐形杀手。研究显示:85%的成年人存在至少一种体态代偿问题;头部每前倾2.5厘米,颈椎负荷增加约5公斤,低头30度时颈椎承重高达20公斤(相当于4袋5公斤大米);瘫坐时腰椎间盘压力是直立姿势的6倍,骨盆前倾者腰椎间盘后部压力激增40%。若不及时干预,这些不良体态将引发不可逆的结构性损伤:颈椎反弓加速椎间盘退化,胸椎后凸压迫心肺功能,骨盆倾斜导致内脏位移,甚至引发脊柱侧弯。

一、体态失衡的“多米诺骨牌效应”:从局部疼痛到全身代偿

1. 颈椎:20公斤重压下的早衰危机

病理机制:头前伸(“乌龟颈”)导致颈深屈肌萎缩、枕下肌群痉挛,压迫椎动脉引发脑供血不足(头晕、失眠)及枕大神经痛(放射性头痛)。

典型症状:颈曲变直→椎间盘突出→手麻无力(神经根受压)。

2. 胸椎与呼吸:被压缩的生命空间

圆肩驼背:使胸廓横径缩小30%,膈肌活动受限,肺活量下降→大脑缺氧(注意力涣散、疲劳)。

肌肉失衡链:胸大肌/胸小肌缩短→菱形肌/斜方肌下束拉长→肩胛骨前伸(翼状肩胛)→肩峰撞击风险↑。

3. 腰椎与骨盆:地基倾斜的灾难

二郎腿:引发骨盆三维扭转:髂骨上旋+骶骨反向旋转→腰椎侧弯代偿→椎间盘单侧受压突出。

伪翘臀警报:骨盆前倾使腹肌拉长无力、腰大肌缩短,小腹突出+慢性腰痛(腰骶角>40°)。

二、肌骨康复黄金法则:基于生物力学的精准干预

第一步:肌肉状态重置(松解-激活-平衡)

技术选择:

1.扳机点灭活:松解胸锁乳突肌、斜角肌(颈前倾)、腰方肌(骨盆倾斜);

2.筋膜刀释放:胸腰筋膜粘连处理(改善胸椎灵活性);

3.PNF拉伸:动态牵拉髂腰肌、股直肌(骨盆前倾矫正)。

第二步:神经肌肉控制重建

1.颈椎稳定性训练:

1) 仰卧颈深肌激活:毛巾卷垫颈下,点头至后脑勺离地2cm,保持5秒×15次;

2) 弹力带抗阻抬头:对抗头前伸,强化颈伸肌群。

2.胸椎灵活性+肩胛稳定训练:

1)俯身TWY伸展:手臂呈T/W/Y轨迹滑动,激活中下斜方肌,也可背展拉动弹力带激活背部肌群;

2)靠墙天使动作:肩胛骨内收下沉贴墙,改善圆肩。第三步:功能性姿势整合

1.麦肯基疗法进阶:俯卧肘撑→直臂撑(胸椎伸展);站立后仰(腰椎减压)。

2.日常综合功能性训练:将姿势整合与日常生活和运动相结合,提高颈肩部的整体功能。如进行瑜伽、普拉提、游泳等综合练习,以及功能性训练,如哑铃练习、弹力带训练等。这些练习有助于提高颈肩部的整体功能和运动表现。

三、中医康复疗法:标本兼治的组合拳临床采用外治内调法:1.针灸疗法:刺激肩井、风池、夹脊穴等,疏通膀胱经与督脉,缓解肌肉痉挛,改善局部血供。2.推拿正骨:松解前侧紧张肌群(胸大肌、胸小肌);激活后侧薄弱肌群(菱形肌、斜方肌下束);调整脊椎小关节错位,恢复生理曲度。3.中药治疗:根据体质辨证(如风寒湿痹、肝肾不足、痰瘀互结等),采用活血化瘀、祛风散寒或补益肝肾等方剂,从内调节气血运行,改善脏腑功能,解决根本病因。

四、将“体态管理”植入生活场景

1. 办公区“微习惯”革命:

坐姿:遵循“3个90°”+腰靠垫支撑(维持腰椎前凸);

屏幕视线:电脑屏幕上缘与眼睛平齐,手机举至鼻尖高度;

动态打断:每30分钟做“下巴后缩+扩胸”训练(对抗头前伸+圆肩)。

2. 居家强化方案(每日15分钟)

3. 睡眠姿势优化

侧卧:双腿夹枕保持脊柱水平;仰卧:颈下垫弧形护颈枕+膝下垫薄枕(减少腰大肌张力)。

挺直脊梁,重塑生命力线,体态问题如“温水煮青蛙”,但肌骨康复的黄金窗口期从未关闭。最新指南强调:“肌肉失衡-关节代偿-疼痛”三角循环需通过“评估-干预-习惯重塑”三位一体方案破解。康复医师的使命不仅是缓解疼痛,更是通过生物力学矫正,帮助患者重建“从足底到颅顶”的高效动力链——因为挺拔的不仅是姿态,更是对健康的主动掌控。

![]() 湘公网安备 43010502001159号

湘公网安备 43010502001159号